田惠萍:把普通孩子当成自闭症儿童的目标,一辈子都不可能过上高级的生活

田惠萍的露台花园。在这里田老师招待朋友、自我放松,也跟弢弢一块享受美食、伺弄花草。

今年4月2日前后,有一位记者来田惠萍家采访,稿子写完后拿给主编审阅,收到的反馈意见是:“田惠萍这个人物没立起来呀?你写的田惠萍太快乐了,像她这样一位母亲,有这样一个特殊的孩子,背后应该有很多不为人知的艰辛。”主编建议记者再联系田惠萍一次,挖掘点“充满艰辛”的故事补上。

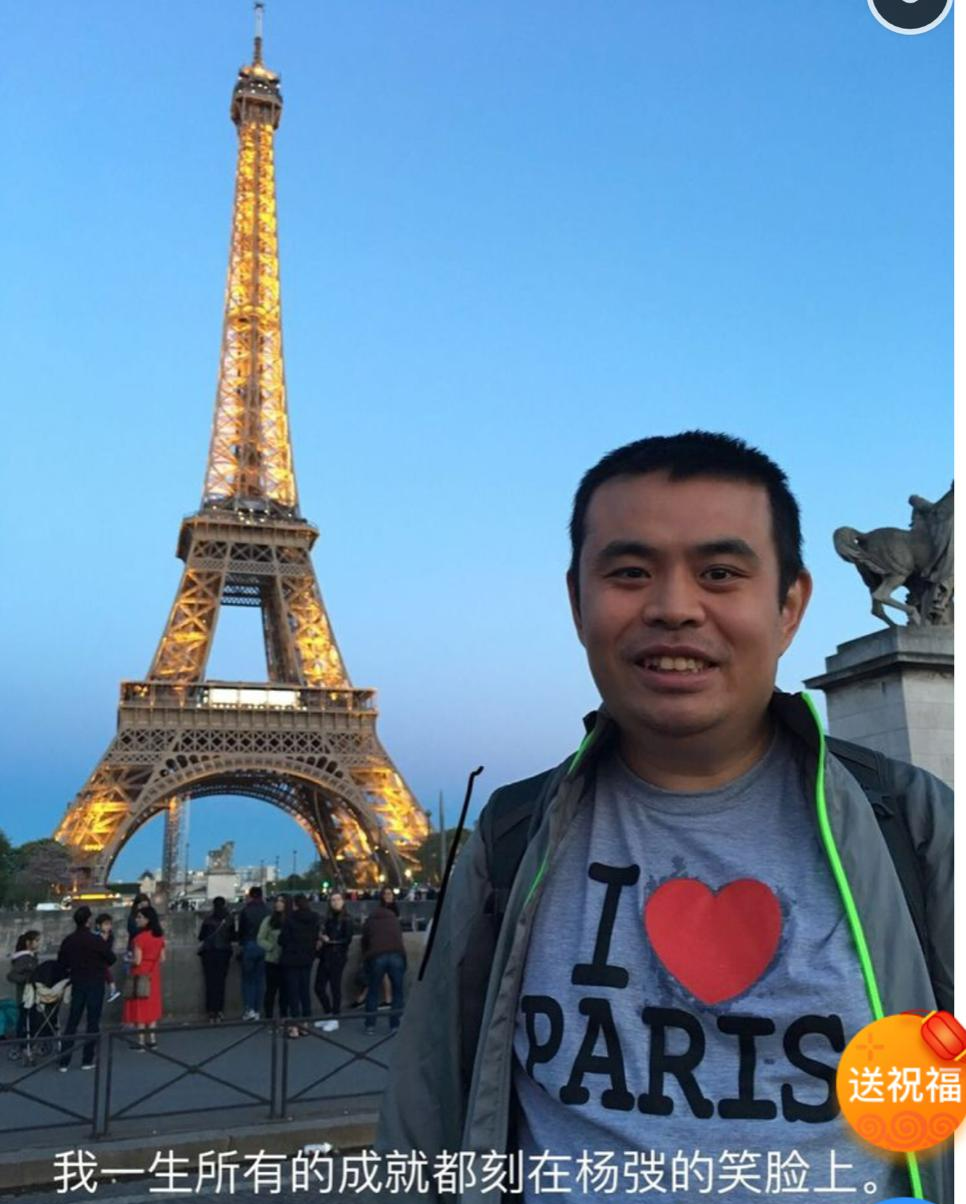

“女孩儿就给我打电话,又挖掘了半天,也没有捕捉到什么不为人知的艰辛。我不是一个悲情妈妈,从来不是。”田惠萍笑着回应,“现在的我过着惬意、精致、从容的生活,这种舒适源于我通过生活否定了一件事情——因为我的孩子有一种终身性障碍,而且还是重度,就意味着我的生活肯定完了。田惠萍仍然活的是田惠萍,杨弢的妈妈是我另外一个角色,还是次要角色。”

今天,我们要听田惠萍老师讲述她养育自闭症儿子37年的人生经历和感悟。在家长关心的“自闭症孩子不同阶段的目标如何制定”“社会规则怎样培养”“青春期教育从哪儿下手”等问题上,田老师也给出了中肯、精彩的回答。

她讲话深入浅出、气场强大,由里而外洋溢着自信、乐观,给人以巨大的鼓舞和信心。听田老师讲完,我们能在一定程度上明白,为什么天下只有一个田惠萍!

我曾发誓,绝对不会活到杨弢成年

我是老前辈了,有时自己也不敢想,竟是奔70岁的人了,我怎么还能活这么老?

为什么有这样的怀疑呢?

因为当年我曾发誓,不管用什么方式,我绝对不会活到杨弢成年,我没有那个勇气。

至今记得30年前的一件往事。当时我在大学当老师,有学生因为崇拜我到家里作客,看到弢弢后,一个学生跟我说:“田老师,您儿子将来一定是位哲学家,像您一样讲课有哲理,深入浅出。”

因为他看到当时4岁的杨弢在旁边独自沉思,人们很难想象,一个4岁的孩子能表现出那种沉思状。

那时我还没有跟任何人说我的儿子有自闭症。听到学生这种赞扬,我脑子里却在想:“天呐,我就是那样子的?”然后突然从嘴里冒出一句:“我呀,我活不到他长到成年人。”语气坚定。

为什么有这种想法?当时弢弢还小,我还带得动;他大了呢,在社会保障体系不能来接盘的情况下,我没有办法承担起杨弢终身性尊严守护的角色和职责,这超出我的能力。

如今30年过去,真不能说“一晃而过”,而是一天一天实实在在过来的。我现在过着以前做梦都不敢想的美好生活。

田惠萍母子准备喝下午茶。新京报记者朱清华/摄

首先是钱不多,但够花;二是时间自由,我和弢弢每天都有好吃的,佐餐葡萄酒几十块钱一瓶,我一个星期喝两瓶也还行。

这种美好不是自我感觉,有的人说墙里开花墙外香,但我一个朋友说,田惠萍这个人,你只有走近了才知道,她远比墙外想的要过得舒服、精致、从容。“像小说里的人物。”

想想很有意思,也就是别人问到我,才去总结这些。因为我自己在生活中陷得很深,也很忙,顾不上评价。

离开杨弢,我一天什么都干不了

我在忙什么呢?

我们娘儿俩一般中午12点以前起不了床,晚上12点以前也睡不了觉。因为疫情前我跟弢弢一直在周游世界,时差没有倒过来,就一直遵循原来的作息,中午1点多我们的早饭时间才开始。

早餐用料是前一天夜里12点备好的,中午起来简单加工一下,半小时就能上桌。蛋白质、碳水化合物、维生素、多量元素样样俱全,色彩上黑白红都有,蔬菜是时令蔬菜,每天至少三种。可以很骄傲地说,从1993年来北京到现在将近30年,只要我在家,弢弢没有吃过快餐、方便面。工作再忙,我也会把早餐弄得非常丰盛,有一次数了一下,大概有十四五种。

吃是娘儿俩共同的爱好

吃完早饭,杨弢知道妈妈要开始忙了,收拾布置居家环境。我们家很漂亮,我每天都按照心情变换家具、摆件的位置。打开柜门去拿衣服时发现换季了,整个衣橱的结构也要大变样。我妈妈跟我说过,没有过不好的日子,只有不好好过日子。所以我从小就陶醉于各种家庭琐事之中,力争让每个角落变得精致。这样收拾大概要三个小时,期间弢弢做自己的事情,他也知道我肯定停不下来,会很安静地来适应我。

等把一切都忙完,杨弢最大的快乐来了——吃和看我做吃的。他会站在厨房看我忙碌,并从早先的观望者逐渐变成辅导者,我们非常有默契,比如我纸巾擦了要扔时,也不转身,一伸手给他,他就拿过去放到垃圾桶里了。

可以说,我的生活依然以我的爱好、我的方式、我的标准进行着,我没有被杨弢拽着,没目标、没方向地生活,而且杨弢是我的生活能够惬意的重要辅佐。

他知道我腰椎不好,凡是涉及弯腰的动作,他会随时来帮我,搬扫地机、从洗衣机里取衣服、把碗放进洗碗机、把泡菜坛子从库房搬上来、把米倒进米缸,甚至连锅里装满了水都需要弢弢放到火上……只要一发指令,他都没问题。

春天来了,我的露台花园有太多事情打理,没有弢弢我也做不了,这花盆要拿下来,椅子要挪一下,要不要浇水,可以说,没有杨弢,我都无法走进春天。我对他的需要要甚至超过他对我的需要。

杨弢择豆角,田惠萍录下视频。新京报记者 朱清华/摄

分享这些是想告诉大家,我们孩子未来的目标可以浓缩为4个字——“好养好带”,其中好养就是完全不挑食的孩子;好带就是能遵守社会规则。

我本人是名吃货,杨弢也是,因为他不挑食,我们能在不同季节吃想吃的时令蔬菜。

不过当年,他是非常挑食的,整个世界最后只吃绿豇豆一样东西。我从1993年创办星星雨那年开始训练他,到现在他什么都能吃。

可见,行为的改变是可以实现的,我今天这种享受就来自于,用30年时间,科学地、一点一滴地构建起了杨弢的行为大厦。小龄家长不要想三五十年以后怎么办,而是要想,在30年前的今天,你每天在做什么。因为我们走的是一条非常漫长的路。

我从一开始就没想过要把杨弢治好

到今天为止,关于杨弢,我挺得意的一点是:我没有做过任何错误的决定,没有走过弯路。

当年我单枪匹马在中国大陆做自闭症干预时,好像比现在难得多,但任何事情都有两面性,我们那一代家长又比现在容易得多——我们没有被谣言所蛊惑。

那时候,中国大陆关于自闭症症的汉字信息一页纸都没有,几乎是零。我们把国外的信息、书籍翻译过来学习、实操,所以那一代家长接触到的信息一定是知识,而不是谣言。

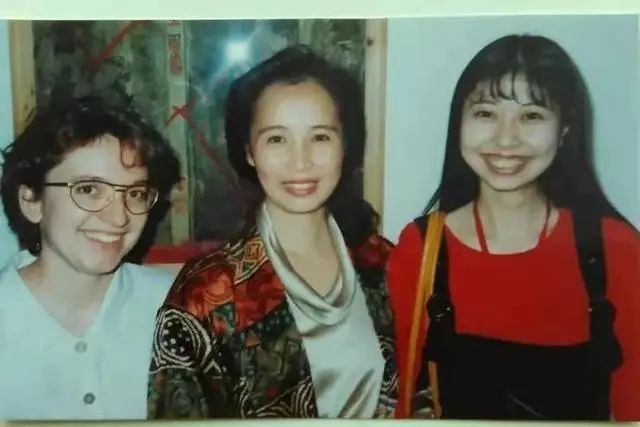

上世纪90年代,田惠萍(中)和《海洋天堂》导演薛晓璐(右)以及星星雨志愿者的合影。

加之我的个性从来不会人云亦云,一定是自己搜集信息,比较分析后得出自己的观点。从来不会别人怎么说我就相信。每次做决定前我都问自己:做这样的决定理由充分吗?是建立在什么信息基础之上?这些信息的可信度、来源是什么?

今天的家长接触到的很多信息,更多是流言、谣言,跟知识的关系不是很大。这是让我很吃惊的一件事情。

所以,四处求医,不惜代价治好杨弢这种想法我脑子里一天都没有过。一个是医生跟我说了,这种障碍是终身性的;第二,我自己分析过相关信息了,别人蒙不了我。从那时起我就接受了自闭症的终身性,没想过要去消灭它。

我的绝望是,我知道了它的终身性,但没有办法承担起终身守护职责。那时我刚从德国留学回来,在西方很多国家,养育一个自闭症孩子不仅是父母的职责,而是有整个社会保障制度来接盘,但我的祖国还没有走到这一步,我和杨弢很可能等不到这一天了。

我的变化在哪?我学会了像所有普通家庭一样,分阶段做计划。

不要觉得孩子是自闭症,他的需求就始终如一。我们应该像普通家长那样,按照学龄前、学龄期、成年期等阶段制定不同的计划和目标。并且要走出一个盲区——在学龄前就把孩子“干预”好,后面就不管了。这是死路一条,自闭症干预一定是持久战。

跟着妈妈一块周游世界

变化中的不变是:他虽然是一名特殊需要人士,但他人生每个阶段都应该是安全的、有尊严的。而不是说,他只有先不是自闭症了,才能过有尊严的生活,这本身就是歧视。

自闭症孩子的尊严需要从我们开始去守护,这点我一直很坚定。

所以当我发现弢弢只吃一样食物的时候,我很心疼,因为人活着的一大乐趣就是享受美食。我想让弢弢知道,世界是美好的,美食属于世界上很多人,也一定属于我儿子。弢弢这才有了今天的口福。

有些终极目标我们可能一辈子都达不到,但有些阶段性目标,借助科学技术的帮助,比如ABA,我们是一定能做到的。否则我跟弢弢的生活不可能这样从容。通过旅行,弢弢对社会的适应性大大提高。疫情以后,我转而关注日常生活,在生活中给他创造学习环境,弢弢的能力又让我吓一跳,我以前真是低估了他。

ABA从来都不是用来治愈自闭症的

一些小龄家长分不清楚父母跟老师的角色怎么把握?部分家长觉得干预自闭症孩子是专业老师的事,就像医生才能治病一样,我不是老师,当好爹妈这个角色就行了。

行吗?目前在中国还真不行!

对自闭症人士来说,在全世界很多国家,“老师”这个词的对象是非常广泛的。他可以指邻居家小朋友的幼儿园老师,也可以是这个孩子所在社区的同龄孩子所在学校的班主任和任课老师。

而在中国,我们提到的“老师”更多是专门教自闭症孩子的特教老师,这些老师莫名承担着一种使命——把来机构干预的孩子训练 “好了”。

在国际上,这种机构服务叫“社区化的专业服务”,它不能替代自闭症孩子接受义务教育的权利。在美国,一名特殊需要孩子能否上高中,跟他有什么疾病和能力障碍没有任何关系,只跟宪法规定的受教育权利有关。所以当班级上新来了一位特殊需要孩子时,老师们就需要去学习。

弢弢在国外走丢,被警察找回。

在意大利,普通小学的老师至少要接受一定时长的ABA培训才能上岗,这种培训更多是扫盲性质的,不足以专门应对一名自闭症学生,这时就需要机构这种专业师资帮助社区、学校进一步接纳我们的孩子。在美国,每一名自闭症孩子都有专属的IEP,有的学区,孩子放学后会有专门的老师上门为孩子做个别辅导。

现在,我们的学校还没有做好充足准备接纳自闭症孩子,才会出现一种畸形现象:机构老师承担起了“消灭”自闭症,把孩子训练好,以便他能上学的使命,这是不可完成的使命。

我们一定要清醒地看到,在为特殊需要群体提供全生命周期的服务上,我们社会保障体系的链条还没建立起来,在父母还是孩子法定监护人的情况下,我们拥有了其他地方的家长都没有的使命——让自己专业化,成为专业地能够管理孩子,为孩子创造成长环境的家长。

这也是星星雨的使命。自闭症是一种终身性的障碍,痊愈还无从谈起(所有质疑这个事实的人都是骗子,在忽悠),他们需要的不是康复,而是精准有效的支援,就像盲文之于盲人,手语之于聋哑人。

自闭症的核心障碍是社会交往障碍,目前,有循证医学证据的干预方法有一些,但主流的还是ABA,目前还没有任何另外一种方法,在数据的有效性上能够跟ABA相比较。所以,我今天的惬意美好,不是我有多能干,是我坚定地相信科学。

也有人反驳,杨弢用ABA干预之后还是自闭症呀?

我想说的是,ABA从来都不是用来治愈自闭症的,它最大的优势就是帮助我读懂我的孩子。而且ABA不挑学历和专业,非专业人士通过短期培训也可以操作。杨弢能够幸福生活,周游世界,就是因为他妈妈是全世界最专业的ABA家长,拼专业,这份自信我绝对有。

为了将来的托付,小龄家长要准备些什么

在社会保障体系还不能承接杨弢的下半生的情况下,我就要建构自己的微体系,为他的下半生做好拼图。

起初,我遇到最大的难题是,不能指定监护人,只能按照法律顺序。但2021年起实施的《民法典》增加了遗嘱指定监护制度。这意味着我可以通过遗嘱,为杨弢选定监护人。

【注:2021年,田惠萍为杨弢正式签一份特殊需要信托协议,选择了五个熟悉杨弢的自然人作为监护人。光大信托是财产管理的角色。北京晓更助残基金会和薛晓路导演作为她的遗嘱监察人,来监督信托机构是否按照她的遗嘱来支付费用。服务机构是星星雨。】

2021年,星星雨开始涉足成人日间服务。图为大龄孩子在超市购物。

特殊需要人士全生命周期的服务,不是一个人、一个方法、一个地方能完成的,它一定需要分工,承担起守护整个生命尊严的责任。

这份工作内容是根据需求产生的,简单的需求如,吃喝拉撒、衣食住行等。此外还有精神需求,他的兴趣爱好要得到满足,特殊的才华能得到施展,他结交的人群,每天的日程和节奏,与季节、年龄、兴趣等相匹配的活动,这些要素全都具备后才能称为有品质生活。

在西方国家,自闭症人社区化已成为共识,这给我们建立了一个未来的目标,也给社区建设提出了挑战。在这种未来发生之前,家长要承担起社区的功能,做好这个准备——在把儿子托付给别人前,观察并总结孩子的需求。

最后,虽然每个人都有自己的生活智慧,但在我的哲学里,所有事情一定是建立在形而上的价值观上,如果你的有形参照物是别人家那个不是自闭症的孩子,Low得你呀,一辈子都不可能过上高级的生活。

不要这么早地对生活论成败。我的孩子终身是自闭症人士,怎么了?我这一辈子就是自闭症孩子的家长,怎么了?这是属于我的生活,而不是我拼命要去追求别人的生活,别人怎么样跟我田惠萍关系一直都不大。

田惠萍老师关于社会规则和青春期问题的答疑

社会规则要及早建立

很多家长想知道,不同阶段自闭症孩子的干预重点怎么制定?这个话题有点大,加之篇幅有限,我想通过一些细节和故事来回答。

自闭症孩子的目标随着阶段的不同在变化,应对这些变化的一个前提是要明确:自闭症是一种终身性障碍,其中核心障碍是社会交往障碍。

我们的资源一定是建立在对他们障碍清晰认识的基础上,这样提供的支持才是精准的。社会交往障碍,一个是对社会交往的规则,不能随着大脑的发育,在三岁之后逐渐地理解和运用;还有一个是对社会交往的工具,不能随着大脑的发育,在三岁之后能够熟练地理解并使用。

简言之,一个是规则,一个是工具。我们提供支援的时候,也要从这两方面着手。这些年,杨弢能跟着我周游世界,很重要的一点就是能够比较好地遵守社会规则,试想,如果他随地大小便、偏食挑食、经常发脾气喊叫,我没有办法带他长时间出门的。

下面,我以社会规则的建立为例子,进行解答。

杨弢六七岁时,还没有树立起严格地在厕所大小便的意识。通常是有厕所就去厕所,没有就找一个树丛、草地解决。8岁那年,我带他去海淀培智学校上学,路上要穿越整个人大校园,结果到学校一个汽车环岛的地方,他跑到花丛里开始撒尿。

我一下就意识到这个问题,他18岁、30岁了怎么办?这就是社会交往规则,成年人必须懂得:男的要去男厕所,女的要去女厕所,大小便只能在厕所。

回想一下,当你的孩子还小的时候,你是怎么做的?是在厕所外面给他脱了裤子,把他“端”进去,尿完了出来给他穿上,还是教他在里面脱裤子,穿好了才出来?

30岁时也要脱得精光才进厕所的案例太多了。杨弢从小就不这样。当时从我们家到特校需要坐4站公交车。沿途我靠步行,把所有的可能的公共厕所和可以进去的单位厕所,都像画地图一样画在脑子里了,就怕杨弢在车上的时候,想尿想拉怎么办?

他出现过好多次这种情况,一旦发现他在车上有想上厕所的表示,我会跟他说:“弢弢,你等一下,到站了我们就下车。”弢弢那时知道什么叫“等”,就是到站了就下车,不到目的地也没关系。我知道每一站最近的厕所,拉着他就跑。时间长了他就学会了,憋得什么样了也知道要到厕所才能脱裤子。

提到上厕所,分享一件趣事。有一次周末出门,我们坐了一路从来没坐过的公交车,出门前他在家已经上过厕所,但上车以后还没到目的地,他就撅起屁股,神情紧张起来(他知道在公交车上,不能随地大小便)我问他“怎么啦?”弢弢就说了一个字:“拉!”我说:“你等着,我们下一站就下车。”

那不是我们每天走的路线,我也不知道这一站有没有厕所,但我必须得下来,当时我还有一个准备,出门就背塑料袋,不行的话在塑料袋里解决,我好收拾。

下了车,眼前就是邮电部门的一个单位,我拉着弢弢一头冲过门卫室,奔向办公楼,“有办公楼的地方一定有厕所呀,”门卫室一个男的就跟了出来,大声喊:“你找谁?你登记了没有……”我边跑边回他:“我带着孩子要用一下厕所。”

那个人跟在我们后面追着说:“我们这儿厕所不外借。”

我回了一句:“我们不拿走,就在这用。”

青春期:适合的地点,适合的频率

1996年我在德国访问时,第一次见到30多岁的自闭症人士。一位谱系妈妈用德文跟我交流了孩子的青春期问题,翻译过来后,我把它总结成了8个字——适合的地点,适合的频率。

现在弢弢会把自己关在厕所或房间里(适合的地点),完成他性的需求。对于这一需求,我们首先要尊重,不能抹杀,否则就是不讲理了。有这种需求不要紧,但场所首先要符合社会规范的要求;适当的频率关乎他的健康,不能造成依赖。

厕所这个场所,跟上一部分杨弢养成的一定要在厕所脱裤子的习惯有关。随着杨弢年龄增长,尽管我也每天出门带塑料袋,但我开始就不给他任何在非厕所的地方脱裤子的机会,在这方面,自闭症人的刻板就能帮忙。

弢弢青春期时在北京慧灵待过几年,有一天工作人员跟我说,他们非常感动的是,杨弢中午回到宿舍,跑到自己的铺位上,完成了遗精,换完裤子又回到了工作室。他们说,杨弢是慧灵的学员里,在这方面一点难题都没有给出的人。

我也很吃惊于杨弢有这个能力,也松了一大口气。他的这个行为叫反应泛化,有些课题尽管我们没有训练,但换了一个情景、场所、课题,孩子依然能够完成。反应泛化是自闭症人士社会适应性训练第二阶段的成果(第一阶段是刺激泛化训练),他绝不在宿舍和卫生间之外脱裤子,卫生间可以是任何地方的卫生间,宿舍就是有床铺的地方。过去几年周游世界提升了弢弢泛化成功的能力,他很快就能判断出来,哪些地方可以换衣服。

有一次去慧灵,车到朝阳门站,他一下子吐了,把车厢吐得很脏,公交人员看出弢弢有点不一样,也没说什么。但弢弢整个身上又脏又有味道,我们还要打车才能到机构,哪个出租车肯让我们上?

我运气好在哪,那天我多背了一套换洗衣服。可出现一个问题,在哪儿换?我一眼看到隔离带那儿有个配电房,我拽着弢弢跑到配电房后面,让他把脏衣服换下来。还一直夸他:“你太棒了,你太理解你妈了,我今天带了换洗衣服。”

问题来了,杨弢换上衣可以,但死活不脱裤子,因为那不是卫生间,也不是卧室。

所以说,任何一种特点都有两面性,我教会了他在适当的场合做合适的事,现在他才绝对不在公开场合脱裤子,我内心更多的是高兴。最后只好拿干净的裤子套在脏裤子外面,打车到了机构。

很多人可能觉得好尴尬呀,但我觉得弢弢真棒,那样都不脱裤子。后来我才可以带着周游世界。科学给我的是,当我们做事情时,我们知道原则、原理,我们做得是很带劲、很投入的,我自己都服了我自己了。

(本文图片除署名外,由星星雨提供)