大山里,妈妈陈莉和她的60多个自闭症孩子

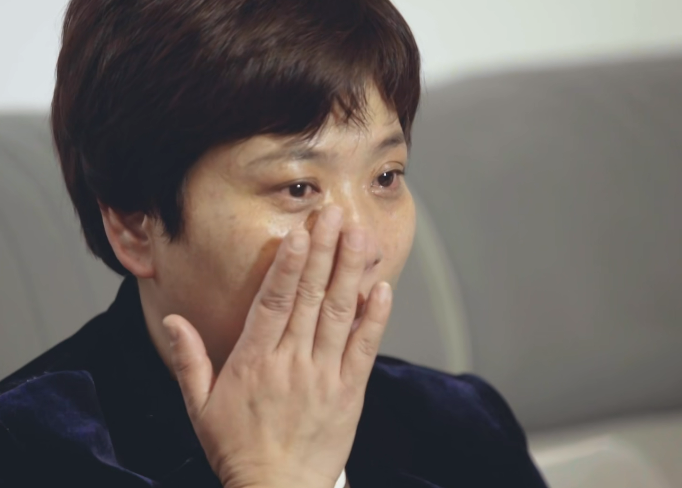

陈莉(截图自晓更基金会视频号视频)

“陈莉”,这个名字是慢慢传到小编脑子里的。前阵子,晓更基金会给陈莉拍了一个短片,里面的陈莉一头短发,利落稳重,她回忆了一件带孩子康复时的往事,很打动人:

“去医院康复的路上下了大雪,我脚一滑,把宇恒(陈莉的儿子)摔出去很远,我自己也痛得要命,就坐在地上哇哇大哭。我们家保姆说,‘哎呀,你还在那里哭,你家孩子都摔到马路上了。’我一想立马站起来,忘了身上那些痛,把孩子抱回来,我不能让他在车轮下面呀。这个东西就是一种无形的力量,我们爱孩子是天性。”

近期再听到这个名字,是一件家长转述的小事,陈莉在老家开设的康复机构——星冉特殊儿童康养中心(以下简称“星冉”)常年入不敷出,有时会买其他家长用过的二手训练卡片,“亏得要命,房租、水电都靠筹款”“基本上都是淘一些二手卡片在用”……这位家长听闻后,没收钱把卡片给陈莉寄过去了,收件地址是一个小镇——湖南省平江县南江镇。

真正认识陈莉后,她自豪地告诉小编:“星冉是湖南省唯一一家开在乡镇的定点康复机构,为2岁到14岁的心智障碍孩子(以自闭症孩子为主)进行干预训练。”

听后,小编最初有点想不通,小龄阶段家长最舍得花钱了,陈莉的机构怎么还会入不敷出,靠筹款生存呢?听完下面陈莉的故事,也许我们多少会明白一些。

从天堂到地狱

陈莉的老家在湖南省平江县,这里位于湘鄂赣交界的北罗宵山区,2019年3月脱贫摘帽。生儿子宇恒之前,她在老家卖了14年服装。

2013年,宇恒出生。只是幸福没有持续多久,2015年5月,宇恒在长沙某医院诊断为自闭症谱系障碍,重度。2017年,陈莉服装门店盘出去,专心于儿子的干预。“突然之间从天堂到了地狱。”她形容。

小时候的宇恒,很可爱,但那时候就表现出了不看人,叫名字也没回应。

刚确诊时,宇恒不看人,不听人,走路都走不好。她根据医生的建议,带着儿子在长沙的医院干预了一年半,因为没什么进步,内心沮丧得要命,孩子又难以照看,保姆干不长就会辞职,她身心俱疲。“医院除了个训课、感统课,其它治疗就是扎头针、做电疗、做经络导频……不仅没好,情绪还越来越严重,我们不得不从医院撤出来,到外面找康复机构。”陈莉回忆。一位老家长看陈莉很上进,就告诉她,干预不是这样的,家长要自己学才行。

“我当时买了很多书籍,我的天,拿到书时我发现根本就看不懂。”陈莉感慨。

到北京星星雨学习期间,带宇恒出去玩。

“看不懂的话,直接去星星雨吧。”那位家长又建议,那是陈莉第一次听说星星雨,“当时也没立马去,有一次宇恒的机构邀请星星雨的王秀卿老师来讲课,我请王老师给宇恒做了一次评估。宇恒当时在机构30分钟都坐不下来,情绪也很大,躺在地上打滚能躺俩小时,但王老师跟宇恒互动了近两个小时,配合度非常高,我才下定决心去星星雨学习。”

2017年和2018年,陈莉两度带儿子到北京星星雨学习。2018年再去时,宇恒分到了星星雨的三班,能力已经到了中等。陈莉也认识了很多老家长,加入了一些线上社群,在一次次交流中,自身能力突飞猛进。

最多收10个孩子就算了

异地干预的苦很多家长深有体会:夫妻双方长期分隔,无法互相支持;在陌生的城市里,妈妈要带着一个有特殊需要的孩子安定下来,一旦孩子或大人任何一方生病或遇到疫情,往往要承受很多精神压力,崩溃不时袭来。

陈莉吃过这种苦,当她带着宇恒从北京回老家后,不少家长找到她请教干预方法,陈莉也会毫无保留倾囊相授。时间长了,家长包括残联都流露出希望陈莉在镇上开一家康复机构的愿望,这样他们就不用带着孩子到外地奔波了。

“最初不想开机构,就想在家里教宇恒,其他家长愿意来就来,不愿意来我也不用负责,我自己的孩子进步就可以”陈莉说。

结果,家长以实际行动证明了对陈莉的信任,把自家孩子送上了门。第一波学生,包括宇恒在内,一共有3名。

陈莉花几万块,把亲戚家一个女孩儿送出去培训,又把大学本科学音乐的侄女喊回来,上奥尔夫音乐课,就这样三个老师三个孩子正式开课。“当时我想,最多收10个孩子就算了。”她说。

上课

这一过程中,由于孩子们康复效果还不错,越来越多家长找上门,希望陈莉收下自己的孩子。残联的人也找她,建议她在镇上办一家机构。

“开机构要有情怀,有初心,要清楚自己为什么这样做。如果是为了钱,那我肯定不会往这个行业投,但是为了我的孩子,同时也为了其他孩子,我愿意试一试。”陈莉说。

人多了之后,陈莉的家已经不能满足孩子们的需求。她又招了一批老师,并找到了有室内教学和户外活动场所的新地址,开始招收周边村镇与县城的心智障碍孩子,这就是今天的星冉。2022年,随着学员越来越多,星冉再次搬家换址,场地已达700多平方米,从最初的3个孩子3个老师发展到现在68个孩子18名老师(其中13名老师从事教学)。

在村镇办康复机构,可行吗?

现在,哪怕坐落在市中心甚至一些省会城市的康复机构的质量都令人堪忧,好些老师没经过正规培训就匆忙上岗,根本不会干预孩子。陈莉直接把机构开在对自闭症认知度更低、经济收入也更低的乡镇,能活下去吗?

在她看来,在村镇办机构自有优势。相对熟络的邻里关系让周围人能了解自闭症孩子的情况,避免了很多误解纠纷,也能增加孩子接近社会的机会。城市机构往往要头疼场地,而农村普遍有较大面积的自建房。但劣势也很明显,几乎所有工作都要从零开始。

最大的困难是缺老师。即使在大城市,想请到稳定、专业的干预师也颇为不易。目前,星冉的大部分老师来自一家停运的教培机构,陈莉承诺的“五险”在当地很有吸引力(当地很多工作甚至幼儿园老师都五险不全),但找到合适的老师仍经过了一番筛选。

照顾自闭症孩子是非常需要耐心的工作,陈莉除了对老师的学历、专业有要求外,面试的老师要先当一周志愿者,约一半面试者会在这期间放弃。坚持下来的老师还要经过机构内外的培训,试用并通过考试后才能正式入职。从培训开始,星冉就要承担老师的工资;入职后,陈莉又会花钱把老师送到长沙、北京等地的知名机构去学习、考取证件,参照大城市机构建设的标准建设星冉,因此,收支不平衡一直在困扰陈莉。

“过去一年半,我们都入不敷出,收入只能维持老师的工资,水电煤气、中餐开销都是我到外边去筹款。今年9月起,随着学生慢慢多了,应该可以收支平衡了。”陈莉透露。

在星冉上课的孩子们

也有家长好奇,星冉的收费是什么样的?都给孩子上什么课?家长交的课时费难道不能覆盖机构发展的成本吗?

在乡镇,一个现实是:星冉作为残联指定的康复机构,自闭症孩子每月有1500元的康复补贴,大部分家长都是奔着这1500元来的,这些钱可以上到一节一对一个训课、四节集体课(包括自理、手工精细、运动康复等内容),还有音乐课、美术课等课程。家长们很少再额外付费干预,即便有也是少数。目前,星冉为有需求的家庭开展定价低廉的1对1课程,每节课收费50元。

“我们的目标就是帮助这些孩子,机构的硬件条件可以比大城市低一点,但服务不能偏低。”陈莉说。她一直记得星星雨老师跟她说的话,“自闭症孩子千人千面,要不断地学习,不断地努力。”

“我治不好你的孩子”

星冉的家长有诸多相似之处:大部分是全职妈妈,起初对自闭症的认知非常有限,找到陈莉时,几乎都抱着一个共同的目标——“要把孩子治好”。

陈莉要做的第一件事就是把真相揭示给同病相怜的父母。“如果家长怀着把孩子治好的心理来找我,除非是误诊,我不可能把他的孩子治好。星冉能干什么?一是教会家长学习怎样带养特殊需要儿童,二是使孩子好养好带,在星冉能带,到幼儿园、小学也能带,谁都能带,这是我们的终极目标。”她指出。

她劝家长要保持好心态,不要总跟别人家孩子比,要比就拿今天跟昨天比。家长在为孩子付出的同时,也要爱惜自己,“自闭症不是某个人的问题,而是一个社会问题。你首先是你自己,不是为人妻也不是为人母,你过得好,孩子才能过得好。”

宇恒的生活自理能力已经相当不错

她鼓励家长做自倡导,能影响一个算一个。时间长了,家长慢慢开始发生一些变化,能沉下心来学习,规划每个阶段的目标。知道重度的孩子要先从生活自理抓起,轻度的孩子要抓好社会规则,支持孩子慢慢从个训课过渡到集体课,再延伸到幼儿园、小学……

陈莉在家教课时登门的第一个孩子的妈妈,头一天孩子刚确诊谱系,第二天就送到陈莉这里来了。孩子母亲说,是家里亲戚推荐的。这位妈妈大学本科学的英语,毕业后当了英语老师,后来被陈莉发展为星冉的干预师,已经是一名专业老师了。

有的孩子在长沙干预了三年半,效果不大,父母花光了所有积蓄后回了老家,送到陈莉这里时基本已丧失信心,就是奔着1500元的康复资金来的。干预几个月后,因为进步明显,家长已经愿意加钱让孩子继续干预。

家长们笑着、哭着,也成长着。

对于为什么在机构之外还要做家长组织,陈莉表示:“一个人走路可能很快,一群人走路就很远,你影响一个人,他影响一个人,这个支持圈就慢慢扩大了。授人以鱼不如授人以渔,我们就想教会家长一张捕鱼的网,抱团取暖,相互追赶。”

家长们在一起参加活动(来自晓更基金会视频号截图)

以后会做大龄服务吗?

一个谱系家长,自己到处奔波学习,本想只担负起自己孩子的命运和未来,但老天爷却把更多重担压在她柔韧的肩膀上。“压力挺大的,有时总感觉有一股神奇的力量在推着我往前跑。”陈莉形容。

那个推着她走上这条路的最大力量源泉现在过得怎么样?

宇恒今年9岁,目前在星冉上课。他曾在一所乡下小学上了一年半,学校孩子不多,老师也比较关照,但陈莉仍然能从儿子的表现看出,能坚持下来45分钟一节课对宇恒来说非常困难。“他听不懂,也不能动,很难受,我们就把他撤出来了。在星冉,他起码能有一个规律的生活,也能学习一些今后会用到的务实技能。”陈莉说。

宇恒在小学

星冉开设有3个小龄班,一个学龄班。宇恒就在学龄班学习行为、礼仪、自理、运动、语文和数学等课程,他能自己洗衣、洗澡、刷牙洗脸,也能把一家人的早餐买回来,或者到快递服务站把老师的快递拿回来。在心智上,宇恒开始有自己的想法,会跟大人表达想要什么,也会想要保护比自己更弱小的人。

对这些干预效果,陈莉表示“比较满意”。曾经她跟保姆加两个人都很难带的一个孩子,现在她一个人带起来游刃有余,同时还有精力操心机构的发展。

“现在有一个误区,家长觉得一定要送孩子到普校融合。有能力融进去当然好,但如果孩子能力达不到,也没必要强塞进去。真正的融合教育不只发生在学校,社区融合还有大众对孩子的支持,都比去普校重要很多。”陈莉表示,“对于我们的孩子能走多远,应该提供什么样的支持这个问题,家长要有深入思考,什么方式更适合他,而不是去盲从。”

“你以后会做大龄服务吗?”小编问陈莉。

陈利表示,当下还没有这种考虑,如果未来宇恒确实需要,可能会涉足成人服务。而小龄阶段是孩子学东西最快,最适宜打基础的阶段,近几年她的精力都会放在小龄上。由于平江县地处山区,仍有较少的心智障碍儿童及其家庭生活在县城处较远的村庄,星冉也为走不出山区的孩子提供送教上门服务。

“在农村,大部分孩子生活自理这一块教得还不错,也有少数孩子生活完全不能自理,家庭经济比较困难,我们能支持的肯定支持。”陈莉说。

星冉有一位肢体、智力多重残疾的小朋友,爸爸中风偏瘫,家里收入全靠妈妈一人支撑,月收入2000块,家里还有一个哥哥。陈莉知道以后,先是免费给小朋友提供送教上门服务,上了一年多,陈莉觉得效果一般,考虑到孩子能稍微移动着走路,爸爸虽然偏瘫但还是能骑摩托车,陈莉就建议爸爸把孩子送到机构来上课,经过这几个月干预,进步非常大。

“在自己能承受的范围内尽力帮助他们,帮不了也是没办法。”陈莉感叹。有的学龄期的小朋友,家里没人能到机构来陪读、接送,小时候也没有任何干预历史,大了之后情绪、行为都有很大的问题,在机构已经很难学到东西,只能接济一些日常物资,或者逢年过节送一些慰问金。“能帮多少帮多少,能影响一个算一个。”陈莉说。

提起过往和做这一切的初心,陈莉不禁落泪。她曾说:“如果不是宇恒(确诊),我永远不会知道这群人有多难。”(本文部分文字和图片素材来源于晓更基金会视频号的采访,对此表示感谢)