如何让孤独症小孩学会等一等

“等待”经常会触发孤独症孩子的挑战性的行为。尤其在上学的时候,孩子需要等待的情况非常多。

排队等待

l 早上和下午等公共汽车;

l 等待下课;

l 排队等候离开教室去下一间教室;

l 等待吃午餐;

l 做操时排队;

l 举手后等待老师提问才能发言。

有人总是问我们孤独症孩子的干预有没有用?黄金发展期到底要练什么?等待能力就是一个常常被我们忽视,但又受益终生的目标技能。

很多家长向星星雨反映,家长带孩子去超市根本就不能松开孩子的手,否则孩子一旦看到自己想吃的或者是喜欢玩的,拿过来就打开,以至于家长们带着孩子去超市的时候,不得不把孩子放进购物车里,甚至不再去超市。

当然也有一部分孩子因为对家人的过度依赖,从而不能接受妈妈离开视线几分钟。

日常生活中真正让我们疲惫的并不是孩子不会说话,而是那些极具挑战性的行为。

01

为什么孤独症孩子不喜欢等待?

不少家长会将孩子无法等待的原因归为“他是孤独症孩子”,其实这不是一个偶然因素造成的。

所有孩子的注意力、控制力等能力都是在成长中逐渐完善发育的,普通孩子在小时候的这些能力也并不是非常完善,要到10岁左右才能逐渐发育完成。

所以,遇到孩子控制不住的时候,我们不能过于责怪孩子,应该理解孩子的成长轨迹。

另外,饿了要吃饭、渴了要喝水,困了要睡觉,想玩了就要玩到,这都是我们的天性。当孩子们的要求不能被及时满足时,出现发脾气或者大哭大闹也是理所当然的了。

想要改变孩子,首先要理解孤独症孩子的苦衷,然后周围的环境为他们做出改变。

时间是一个抽象的概念。一些孤独症孩子很难理解时间的概念,所以当被要求等待时,他们可能不知道自己会等待 1 分钟还是几个小时。如果口头告诉他们需要等待多长时间,如果他们不了解 1 分钟和 1 小时之间的区别,这对他们来说仍然可能毫无意义。

学生可能不明白等待的原因。当被要求等待时,通常没有解释等待的原因,因此孩子没有看到等待的意义,随后拒绝了。这可能导致出现冲动和破坏性的行为,例如不在门口排队;在获得许可之前离开餐桌等等。

社会意识降低。一些孩子可能因为对社会规则的了解有限而无法理解为什么要等待他人。例如,口头解释抢别的小朋友手里的玩具是不礼貌的,这对有些孤独症孩子可能没有意义。

无聊。学生经常被要求在不参与任何其他活动的情况下等待。许多孤独症孩子喜欢从事某种形式的活动,因为简单且有明确的的规则和目标。如果他们不确定在等待时应该做什么,可能会导致自我刺激行为或冲动行为。

等待是人与人学习的基本能力,又是社交生活中的行为表现,这一能力的建构,主要调用了孩子两个方面的能力。一是延迟满足的能力,二是是理解指令执行指令的能力

在延迟满足的这一部分,我要先帮助那些最艰难的孩子,这些孩子往往连初步的等待意识都没有,他们随心所欲,说哭就哭,给父母的教养过程带来极大的痛苦。如果您的孩子具备一定的等待意识那就请直接跨越至第三小节。

02

如何训练“等待”一

提升延迟满足能力的目标及策略

从日常生活中孩子喜欢的物品和食物开始练习

顾名思义,你的孩子面对他喜欢的物品活动,或者是他所依赖的人物,他是否能接受过几分钟过几个小时,甚至是几天之后再得到。

1.从玩具和食物开始

首先我们先从日常生活中你孩子喜欢的物品或食物开始练起。第一点,确定你孩子想要的物品或者是食物。第二点就是当你把物品拿出来的时候,适当拖延一些时间后,再把物品递到孩子的手中,同时表扬孩子,你等得很棒。

在训练环节中很重要的一点是要根据孩子等待能力的基础线,家长要做到见好就收。也就是说你要知道你孩子的耐心究竟有多长时间,即使孩子只能等1~2秒,即便每次都要我们辅助,但只要孩子等了,我们就有希望,同时也要立刻把他想要的给他。

2.根据自然情况适当延迟时间

我相信家长肯定不满足于孩子几秒钟的延迟时间,在你判断孩子已经对等待这件事情有了意识之后,我们将把目标定在时间上了。

首先,根据当时的情况灵活处理,如果孩子等待的时间较长,那家长就要提前给孩子安排事情做,毕竟我们在排队做核酸的时候也会刷手机的。

警惕让孩子觉得我们是在处处为难他,生活有训练但也要有快乐,切忌过犹不及。家长在练习的时候,经常出现,孩子明明已经付出了耐心,但家长还是希望孩子能多等一会儿,促使孩子失去了耐心,最终导致两败俱伤。

每当我家长们再提要求时,家长们总是一致回答:我想试试他能不能等更长时间。亲爱的家长们、老师们,欲速则不达的道理,我们每个人都明白,孩子的行为是需要我们一点一点来塑造的。

如果你的孩子在面对食物和玩具时能够等待的很好啦,那么接下来我们就可以继续来练习孩子,等待参与他自己喜欢的活动了。

3.在活动中练习等待

活动有很多种,可大可小、可难可易,这个环节的练习关键就在于你选择什么样的活动,所以最好选择那些在很短的时间,对方就可以完成的项目开始。因为这样孩子等待的时间就比较短,更容易让孩子获得成功的经验。

同样重要的条件就是你的孩子喜欢这个活动,比如看一段短视频,再到等待你完成一个稍稍费些时间的事情后打一会儿游戏,最后你慢慢发现你的孩子已经能等待排队啦。

有些家长经常向我吐槽:孩子不能等待活动,结果我和家长一分析才知道,原来家长让孩子等的活动,孩子他根本就不喜欢,当然就会缺少动力了。

4.等待自己依恋的家人,解放“妈妈”

在我接触的个案里,也有一小部分家长会存在这样的困扰,孩子对自己有着过度的依赖,就连妈妈上个卫生间都要跟着,更不要说当着孩子的面妈妈能独自离开了。

一般来说孩子跟随父母是一种依恋行为,是完全正常的。随着孩子自主性的增强和活动能力的提高,他们就会变得越来越独立了。如果平时父母对孩子过度关心,不放心,不放手给孩子独立做事情的空间,不相信孩子的能力,就会形成孩子依恋过度的这样的行为了。

图为一对外国母子

如果您现在正面临这样的困扰,我们应该怎样做?首先家长应该尽量的为孩子提供一些玩具,一些图书、一些画笔,并提供给孩子机会,有意识的让孩子自己一个人玩。当孩子独自游戏的时候,父母可以逐渐的拉大与孩子之间的空间距离和时间间隔,使孩子逐步适应与父母分离的这种局面。我们分离时间一定要从短然后再到长。

其次就是要注意别让孩子形成痛苦的分离经验,因为孩子一旦经历过痛苦的分离,便会增强分离时的这种焦虑的感觉了。最常见的痛苦的经验来自父母的欺骗。我想很多家长都对孩子说过这样的话:听话,爸爸妈妈马上就回来,结果去了很长时间,这样的经验使孩子产生了不安全感和不信任感,结果孩子变得就更加黏人了。

03

如何训练“等待”二:

按要求“等待”训练的目标及策略

以上我们谈到了关于等待的第一层面,如果你的孩子在延迟满足这个层面已经有良好的表现了,那么关于理解服从指令这点上就相对好,容易做得多了。那么在我们的日常生活中,有时在一些特定的环境下,我们需要让孩子等待,从而让孩子能确保他一直跟随在我们的身边。

在这种情况下,除了我们之前讲到的把孩子镶嵌到生活中之外,还有一种方式来练习我们孩子按要求等待的能力。

比如,当你要去某处拿一样东西的时候,你就要求孩子在原地等你,当你如厕的时候要求孩子在卫生间门外等你,当你遇到朋友想闲聊几句的时候,那就让孩子在身侧等你等等。关于这一点,我们只需要控制好几个因素,练习起来就没那么困难了。

第一个因素就是环境因素;

第二个是时间变量;

第三是善用视觉支持。

在我们初期练习孩子按要求在原地等待的时候,首先要提前了解环境,挑选环境干扰小,甚至是非常单一的环境开始让我们的孩子被做到心无旁骛。

其次就是孩子等待的时间,我们要由短到长,在这里,家长一定要杜绝“我觉得”时间挺短的来要求孩子。

我经常这样提醒家长们,你认为的简单,对于孩子来说不一定是真的简单,你认为的短时间对于孩子来说,他也许是需要读秒的,如果你已经根据这两个原则定好了初期的目标,接下来在训练的时候,加入一些视觉支持是非常有必要的,比如给孩子一个定时器,再比如给孩子一个沙漏作为信物,从而提醒孩子现在是等待时间。

视觉提示

外出环境中,我们也可以利用环境中的明显的标志,让孩子站在安全出口标志旁边,告诉他在这儿等妈妈,或者是明显的柱子旁边,我们就可以很明确告知孩子:你站在这个柱子旁边等着妈妈。

当然,所有的训练都要记得,要不余遗力的去强化我们的孩子,因为,如果你的孩子在日常生活中对自己想要的物品或者是活动有了等待的能力,那么他在桌面上与人学习的时候就能更好的投入精力了!为什么呢?

因为有家长跟我反映过,老师我孩子在上课的时候根本就不听我的指令,只看着他想要的东西,这就是因为你的孩子这种延迟满足的能力相对比较弱。如果你的孩子在日常生活中表现出能按要求等待,那么他在社交中必定是个谦谦君子。

04

教导“等待”的6个技巧

1.视觉计时器:使用视觉计时器向孩子展示他/她预计要等待多长时间。请注意,一旦计时器结束,等待应该结束,因为任何延长都可能导致学生进一步困惑。

计时器

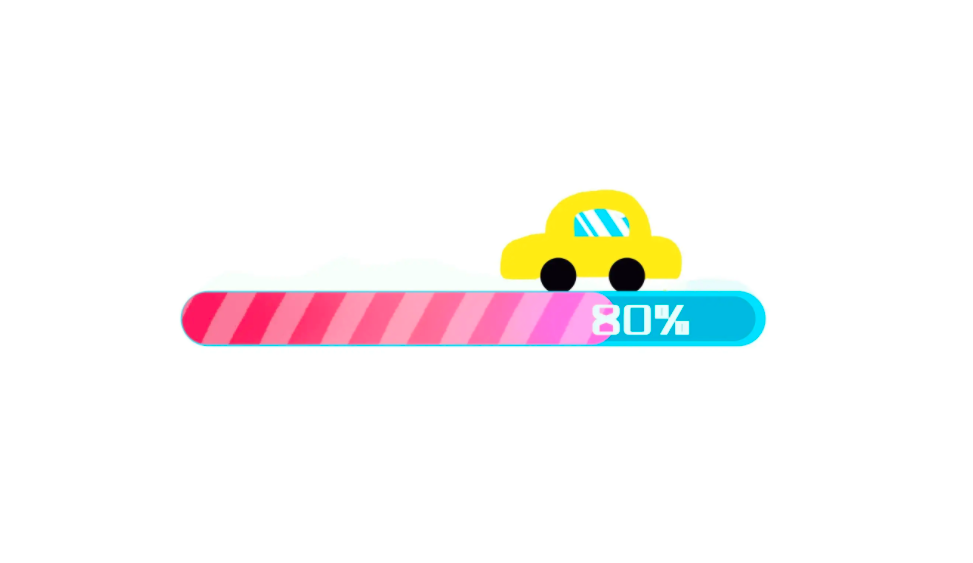

2.倒计时条:有许多不同类型的倒计时条,但总体目标是直观地向孩子展示他/她预计要等待多长时间。倒计时条的示例是交通信号灯系统或数字刻度。

进度条

3.分心:在等待时为学生提供活动。这些只需要简短的简单活动,这些活动可以激发学生的积极性,并可能结合学生的兴趣。可以是一包乐高积木或是画画等活动。

4.阶梯教学:逐渐增加学生的预期等待时间,并确保这是学生可以达到的时间。

5.泛化:在将技能推广到真实场景之前,先在一对一的“人造”场景中教授等待。

6.巩固:确保始终积极巩固跨环境的任何适当等待的行为。即便你的孩子已经学会了等待,也要时不时的去夸奖他的自主等待的行为。

排队

05

总结

世事难料,当一个孤独症孩子来到我们面前的时候,我们一定要做出选择,对于他们,我们的角色是什么?我们是能够提孩子说话的人!

我们必须假定自己可以进入孩子的大脑,跟随他们,展现出他们的价值,认可他们与我们不同的思维方式、与我们不同的沟通方式,以及他们对这个世界做出的与我们不同的探索。

这要求我们说出他们的想法和感受,即便他们无法开口说话。如果我们不这么做,孩子原本就因为孤独症障碍而丧失殆尽的微弱机会,就更难被我们抓住了,他们的天赋也就永远不会被发现。

孤独症孩子可以成为善于“等待”的谦谦君子,这绝对是他们的天赋技能,只是有待于我们的发现和培养。

文:张美艳

编辑:铭铭/华凯诗

图片:来自网络