10位家长凑钱租房做社区家庭,20多个自闭症孩子去体验

写在前头的话:

今年年初,我们刊登过一篇文章《北京有自闭症孩子家长决定:凑钱买个大房子,让娃们住进去》,文章的主人公孟郁有一个自闭症儿子禾禾,20岁,中重度,从学校出来后一直没有稳定的去处。当时,他和好几个北京的大龄家长想推动一件事:几个人凑钱在北京买个宽敞的房子,娃们住进去过社区生活,里头有专业人员提供支持,父母从中解放出来正常工作生活,因为同城,想团聚时见面也方便。

但因为地理位置、房价等原因,他们迟迟没找到理想的房子。

今天,小编将向您汇报这一计划的最新进展:今年上半年,房子找到了,经过装修后,8月15日正式开门营业,目前共有28位签约的心智障碍青年(以自闭症人士居多,大约20名)在这里生活了近两个月。

这是一次由北京的谱系家长和圈内老牌服务机构慧灵共同成就的创举:由家长主要出资、家长招生,慧灵提供专业服务,共同为成年心智障碍人士打造高品质的社区生活,它有一个温馨又贴切的名字——慧灵·家合。

慧灵·家合的“不一样”,首先在合作方式上,既有家长间的合作(10位家长出资租房);也有家长和服务机构间的合作(家长共同向慧灵购买服务),双方以“股份制合作”的形式,依托家长的资金优势,慧灵的专业力量,创新出一个可持续的资金起源方式。

其次,家合的服务模式也与慧灵传统的全天候的服务有所区别:心青年可以选择夜间住宿还是只参加白天的活动;想住几个晚上也完全看自己的需要;有人一周可能只来参加几次活动;家长如果周末没时间陪孩子,也可以送到家合……打个比方,就像住酒店一样灵活。

慧灵·家合是如何从想法变成现实的?家长跟慧灵怎么合作?在这里能享受到哪些服务?孩子们过得开心吗?这样的模式能复制到其它城市吗?

国庆节前,小编走进慧灵·家合小院,采访到了家长代表孟郁、慧灵创始人孟维娜老师。同时我们也有了一个机会,跟孩子们一块到公园秋游野餐,近距离观察他们的表现以及慧灵的服务细节。

大城市的大龄服务,第一难关是没房子

慧灵·家合位于北京之南的丰台区西红门地区,四环到五环之间,周边有地铁。这是一个别墅式小区内的三层叠拼住宅,建筑面积200多平米,每一层都有可住宿的房间。一层主要是活动区和餐厅,能看电视、烘焙、绘画、学音乐;二楼是女生房间,有一间宁绪室,三楼为男生房间,有一个较大的阳台,每层都有独立卫生间。此外,前院还有40多平米的活动区域,可以打篮球。

小院可容纳10名左右的孩子住宿(有母子床,初期家长也可以陪伴),晚上配备2-3名老师。再加上白天的老师,估计会有6名老师为整个小院服务。

房子左右均有邻居,小区绿化面积较高,还有活动广场和健身区。出门就是小超市、饭馆、洗衣店、药店等生活设施,步行20分钟能到达一个较大的公园。从房子的空间、设计和周围环境来看,是一处比较理想的做社区家庭的所在。

房子确定之后,孟郁长舒了一口气,半年多来,找房一直是压在他心上的一块石头,大城市的房子寸土寸金,一直以来都是制约大龄服务的瓶颈,对家长和慧灵来说皆如此。

1999年,北京慧灵初成立时,主要有景山前街和方庄两个服务点,规模较大的景山前街总部距离故宫咫尺之遥,心青年就在四合院和胡同里生活,日子别提多滋润了。后来房租年年飙升,北京慧灵频繁搬家,最多的一年搬了4次,现在仅剩两个服务点,还都在五环之外。

2004年的老照片,孟维娜(左三)和北京慧灵的学员。那时的北京慧灵地处四合院群落之中,非常有利于心青年建立社交关系,孩子们还会带着老外逛胡同。

等到孟郁找房子时,考虑到孩子的情绪、身体锻炼、社区融合等因素,很希望自己的孩子能住得更舒适,社区氛围浓厚,距离又不用太偏。同时,房东、邻居还要愿意接纳这样一群孩子。

难能可贵的是,北京一位谱系家长表示,愿意出租自家的房子给孩子们用,同为圈里人,家长做房东,省去了很多不必要的解释和麻烦。

“这处房子是按照市场价租的,只要家长不卖房会一直租给我们。作为一种探索,租房是一种过渡,如果合作顺利,我们会考虑购置房产。”孟郁透露。

家长出资,慧灵服务

有了房子,家合项目往前推进了一大步,下一步——家长跟慧灵怎么合作?

2021年5月,受慧灵副总裁张武娟邀请,心青年家长李俊峰和孟郁等人专程到广州慧灵参观,广东作为慧灵大本营,拥有多处自主产权的房子,社区化理念在这里得到了更为充分地践行,这让北京的家长心潮澎湃,将慧灵视为了最理想的合作伙伴。

慧灵·家合家长座谈会现场,来自台湾的资深社工李慧萍老师向家长们介绍,经过评估和观察后孩子们的优点。

“慧灵的使命就是推广社区化,谁来合作我们都打开大门,都开心。”孟维娜说。她也坦诚,这次北京的家长找上门,她“更加高兴”。“好多找我们合作的都是‘贫下中农’,‘贫下中农’我们肯定也欢迎,但运营起来压力会越来越大,北京的家长支付能力更强,可以缓解我们资金上的困难,专心于最擅长的服务。”

这并非说慧灵嫌贫爱富。“不管有钱没钱,社区化服务的基础逻辑、思维都一样,就是用专业服务满足心青年的需求。但高品质的社区家庭对环境、硬件设施、老师选拔和培训等方面的要求也更高,这些都需要资金,是慧灵和很多家长还做不到的。”孟维娜解释。

最终,经过家长和慧灵的共同商议,双方确定了“股份制合作”的模式——家长出资大头,慧灵少量出资并提供服务,出资家长对外开放报名。

筹集股份的消息一经发布,100万元的原始股不到几天就认领完毕:9位家长凑齐了65万,同样作为家长的李俊峰单独出资16万,慧灵也以共进退的勇气,认领了其中的19万。

“9位家长先成立一个有限合伙公司,再以有限合伙的身份跟慧灵合作,注册成立了另外一家三方合资公司。李俊峰老师是我们的协调人,双方有分歧时,负责平衡各方利益。虽然钱上面家长出了大头,但出于专业考虑,我们把更多决策权交给了慧灵,在投票权上,慧灵占35%。”孟郁说。

据了解,出资的家长大部分是大龄谱系家长,值得注意的是,少部分家长参与了出资,但孩子并不来家合享受服务。比如,有一位出资人平时在家长群也不怎么聊天,但表示想参与进来,为这样一个服务贡献心力,因为她觉得这次探索对整个群体都有益。

家长和老师们捐赠的物资

为这样一个愿景尽一份力也是很多家长的共同心声。今年慧灵·家合的概念一出来,很快在圈内引起广泛关注。7月小院开门营业前夕,曾向社会发起募捐,希望爱心人士捐赠一些生活用品,很多家长和从业人员伸出援手,电视机、餐椅、洗衣机、热水瓶、面粉等物品从四面八方汇聚而来,这种群体间的守望相助让人温暖,也足见外界对慧灵·家合的期望。

成年后最普遍的问题是没地去、没事干

我们的很多文章中,一直跟家长传递一个理念,大龄安置问题绝不等于把孩子放到一个机构养起来,让阿姨照顾好吃喝拉撒,这样的日子不是二三十岁的年轻人该有的状态。

“自闭症人士成年后,普遍面临的问题是没地去、没事干,接下来才是父母老了或走了以后怎么办。”孟郁说。哪怕在北京,大龄自闭症人士的选择也不多,有人去了温馨家园、职康站,但这两个地方由于专业服务跟不上,学到的东西很有限;再就是支持性或庇护性就业,更是凤毛麟角。

“不是所有人都能工作,但所有人都要生活,家长更迫切的愿望是让孩子能在生活中学习到一些技能,不断适应环境,可以适当参与集体,甚至有伙伴,干点力所能及的事情,人生能有价值。”他说。

孟郁和儿子禾禾,在北京雁栖湖。

这也是慧灵·家合的意义所在。它定位为,为大龄心智障碍孩子的长期社区化居住及相关日间活动提供支持。居住服务可以帮助他们实现多项生活目标,包括学习生活技能、独立成长和逐渐减少对父母的依赖、认识更多的伙伴并维持关系、实现生活状态的稳定等,更重要的是,这些服务非常有助于他们将来适应一个永久的“家”。

慧灵·家合跟传统慧灵的服务模式有一脉相承之处,就是始终坚持社区化理念,但具体到服务上又完全打破了传统。

慧灵多次向北京的家长进行需求调研,反馈回来的数据显现:家长们的大目标一致,具体需求千差万别,很少有家长愿意再选择全天候的传统模式,更多是提出这样或那样的“可不可以”:可以住宿也可以不住宿;可以一个月住两天,也可以住20天;可以参加全天的活动,也可以只参加3小时的烘焙坊;家长五点才下班,可不可以让孩子吃完晚饭再来接……

“北京家长对服务多样性和服务结构的需求,已经跟国际很接轨了。”孟维娜评价。在发达国家,很少有一个服务对象终年只在一个机构里生活,而丰富多彩的生活也不可能由某一个机构全部承包得起。现实中,我们的国情还做不到,政府更习惯把钱打给定点机构,孩子必须去定点机构才能享受补贴,哪怕这个机构孩子并不喜欢。

“首先,现在的评估工具五花八门,但针对‘提高生活品质’的评估工具少,大部分还是以评估能力为主。事实上,对大龄心智障碍群体而言,学到什么已经不是最重要的,提高他们的生活品质才最重要,比如他们有参与机会吗?有选择的机会吗?有自主决定的机会吗?有被当作一个独立个体而存在的机会吗?另外,再漂亮的一朵花,老对着这一朵欣赏,也会审美疲劳,政府的投入应该考虑心青年生活的丰富性,才谈得上生活品质的提升。但现在机构的服务能力跟不上,服务品种、服务生态、分工都满足不了家长。”孟维娜介绍。

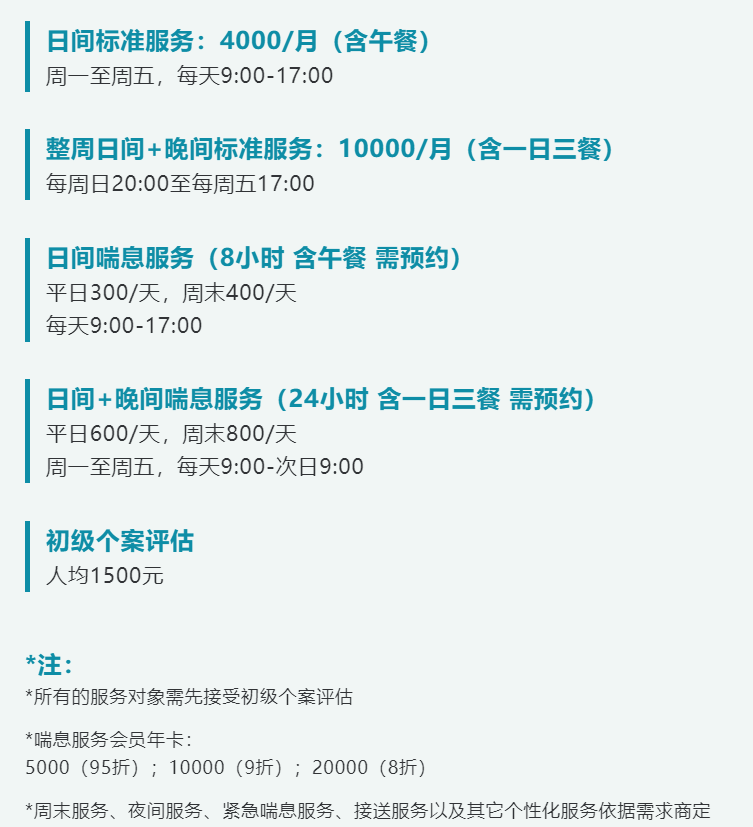

家长们只能先承担起购买服务的成本,把服务模式探索出来。在家合,目前有多种服务选择:日间标准服务、整周日间+晚间标准服务、日间喘息服务、日间+晚间喘息服务等。孩子进来之前,采用先评估后服务的方式,借助“生命花朵”、POS、SIS等评估工具,把握每个学员的优势和不足,帮他们设立短期和长期发展目标,通过个别化支持(ISP)计划,铺就进步之路。

慧灵·家合的服务内容及收费

8月15日至20日是慧灵·家合启动服务后的观察周,6天里,老师安排了迎新、备餐、流体画、公园徒步、商场购物、观影、打篮球、制作披萨等多样化的活动,从中对学员们的表现进行了分析汇总。

分析发现,参与活动的心青年都很有特色:有温和的、有活泼的;有热情的、有冷静的;有善于表达的、有一言不发的。80%的心青年适应新环境能力强;70%的人能听从指令参与不同的活动;30%的人听从指令有困难、参与活动的主观能动性不高;30%的人在活动中表现比较懒散,习惯被照顾,常规建设需要提高;一周内连续参与两天以上的孩子在第二天的活动中就能明显看到进步。(注:以上不同的数据之间有重合)

学员入住家合小院一周后,经过基础评估,慧灵得出了一份个案评估报告。报告显示,在自主决策、个人发展和权利这三个领域的得分比较低,且自评与他评分数比较接近,说明无论心青年还是家长都感觉赋能不够,家长替代性决策太多,让心青年失去了很多锻炼的机会。

自闭症孩子千人千面,光凭经验不能包打天下

小编采访那天,赶上大家去野餐,心青年正围坐一桌商量野餐细节,首先各自选择一位喜欢的老师作为出行搭档,然后领取各自的任务:能力较好、热情主动的小A(发育迟缓)担任小助理,负责给老师打下手;小B是自闭症孩子,没有语言,但可以背包,最喜欢给大家分发食物;小C也是谱系孩子,那天来家合的路上出现了情绪问题,今天要格外留意他的情绪变动;小D伴有肢体残障,不能长时间站立,得坐轮椅出行,但也要在力所能及的范围内活动一下身体……

秋游路上,等红绿灯。

去公园步行20多分钟,大家的交通意识都不错,知道等红绿灯过马路;小C路上主动接过老师身上的背包;小A很兴奋,拍了很多照片;公园门口,他们会根据提示扫码测温入园……

秋游安排了丰富的集体游戏,又分成小组,依据人的兴趣爱好,打羽毛球、玩五子棋、跳绳,体力和心情都得到了充分释放。哪怕不愿意或没能力参加活动的孩子,也得到了老师的充分关注。午餐时间的食物分享、垃圾投放也表现得得体、礼貌。

这是一幅非常和谐的画面。与很多大龄机构工作人员都是阿姨级别的老师不同,家合的老师队伍非常年轻,有的才20岁出头,比学员年龄还小,同龄人的相处,让融合多了几分青春气息。这些年轻老师里有刚毕业的大学生,有从日本留学归来的专业人士,他们的经验有待积累,但可贵的是,他们愿意接纳这群孩子。

慧灵老师和心青年牵手前行

“作为一名特教老师,不需要过于表白自己有没有爱心,嘴巴讲有爱心但心里排斥这样的孩子、嫌弃他,这样并不能长久地干下去。接纳和认可是最重要的,有些人吃完饭会流口水,有些人擦屁股不干净,我们不能因为他不会擦屁股,就让他成天臭着,而是要想办法、设身处地去解决这个问题,提高他的生活品质,这是最终目的。”慧灵·家合的老师钱宏丽说。

钱宏丽老师来自西安慧灵,工作经验17年,日夜间服务都很精通。这次来北京家合小院,主要负责年轻老师的传帮带和督导工作,也照顾孩子们的日常起居。

作为新生事物,为保障家合项目顺利运行,早在7月份,慧灵便从广州、重庆、天津、陕西等地调来8位经验丰富的老师坐镇北京,解决开业前和开业初期的各种问题,钱宏丽和另外一位老师待的时间最长,24小时跟学员在一起,了解他们的习惯和脾气,也看得见每个人的细微变化。

钱宏丽和孩子们在一起做游戏

自闭症孩子小Z刚来时看上去特别听话,理解能力也不错,妈妈一下指令立马就去做。“这也是个问题,妈妈说话指令性太强,但孩子自身没有主动性,有一次吃饭没吃饱,都不会正确表达,扇了自己一个耳光。”钱宏丽说。

钱宏丽就用启发性的语言和动作,激发他的能动性。小Z不知道渴了要喝水,钱宏丽就说:“小Z,大家都在喝水,你渴不渴?”他说“渴”。钱宏丽只给他指了指放水壶的地方,说:“水在那,你应该怎么做?”目的是让小Z自己说出“倒水”这个动词,再配合动作,把“渴”跟“倒水”搭配起来,他做到了。

还有一天,钱宏丽故意在他面前示弱:“垃圾这么满,我又拎不动,也没人帮我,我该怎么办?”并看了小Z一眼,他意会之后,也真的伸手帮忙了。同时,钱宏丽就夸他:“小Z,你学会思考了,我都没有说让你帮我,你来帮忙了,你太棒了。”孩子脸上的微笑立马就绽开了。从那以后,他主动干的事情越来越多。这种变化也让妈妈欣喜万分,很惭愧一直低谷了孩子的潜力。

类似的细节体现在方方面面,有个孩子害怕剪指甲,钱宏丽就哄她,剪完指甲可以涂好看的指甲油,帮助孩子逐渐克服了恐惧;还有的孩子刻板,只要锅里有饭一定全部盛到自己碗里,哪怕已经吃撑了,老师就安排他最后一个打饭;有的孩子喜欢肉菜不愿意跟别人分享,那就实行分餐制,肉菜均衡……

“自闭症孩子千人千面,服务技巧是慢慢揣摩的过程,看不见摸不着,只有去观察,亲身去体会,跟学员融入一体了,再下手把脉诊断、对症下药。”钱宏丽说,跟孩子们建立关系是最难的,感情上的投入、语言上的技巧都得让学员愿意接受。如果方法不合适,哪怕目的是好的,学员也未必能接受。

结尾的话:

起步阶段的慧灵·家合还处于新员工不断成长,跟学员建立感情和信任的阶段,一切都在平稳推进当中,报名参与家合体验的家庭也越来越多,有的家长甚至把房子租到了小院周边,跟孩子实现有距离地陪伴。家合小院也打开大门,欢迎大家来体验,在这里结交伙伴、提升能力。

相对于内部建设,作为社区的一员,孩子们跟邻居的相处,跟小区物业、居民、业态的融合,让周围的人能够了解并接纳他们,大家和谐地共生,是一个更为长远而艰巨的挑战。这需要时间,需要更多走出来的机会,更需要融合的智慧。

孟郁的儿子禾禾越来越适应小院的氛围了,从最初装修时进来扭头就走,到第二次去待了半小时,再到装修完成,他转了两圈,一屁股坐到沙发上,跟一个孩子的奶奶看起了电视。现在,他能在家合待上一天,不急不闹,这对于非常挑剔环境的禾禾来说是巨大的进步。未来,孟郁希望慧灵·家合能得到更多社会资源的支持,比如有企业愿意开放机会,供心青年参观体验、上岗工作。

孟维娜则把目光放得更为长远,她希望全国有影响力的家长组织,坚持不懈地做政策推动,为心智障碍群体发声。

“上世纪80年代慧灵诞生之时,就带着推动政策的使命而来,很多慧灵人哪怕离开这里到了别的组织,身上也流淌着这样的基因,当然也有人在因为畏难放弃了,这确实是一个累活,我坚持了这么久,也不觉得我起了什么作用,但看到现在国家的变化,很多政策的出台,里面多多少少包含了慧灵一直呼吁的政策的影子,也很欣慰。”孟维娜说。

她觉得,在残障领域,最急迫的、最具有普惠性的一项政策,是建立一个政府主管的个案管理中心,孩子从出生、确诊(残障的发生)到后期的康复治疗、上学、工作、参与社会活动的情况都有详细的记录。专业人员可以根据他的情况,匹配出最适合他的服务;财政拨款也更加灵活,不会全部集中于某几家机构,而是能够提供专业服务的所有机构。当然,这样一个系统需要政府来主导,由专业人员进行评估、管理,且有一个具有公信力的组织进行监督。而它能否建成,则需要家长和业内组织的共同努力。

小院所在的社区内,慧灵的老师(左)教一位心青年读一则派出所张贴的防诈宣传。(本文部分照片和内容来自于公众号“慧灵家合”,家长也可自行关注一下该公众号,了解小院的最新进展)