孤独症孩子最好的结局,是可以独自出门,又平安回家

星星雨转载按:本文于2021年4月2日世界自闭症日首发于“歪脑”,原文链接在文尾。转载中有改动。近日孤独症孩子走失事件再次牵动着世人的心弦,在社会保障不完善的情况下,中国家长是如何一步一步扛下来的呢?希望社会能够更加充分的理解这一群体的不易。

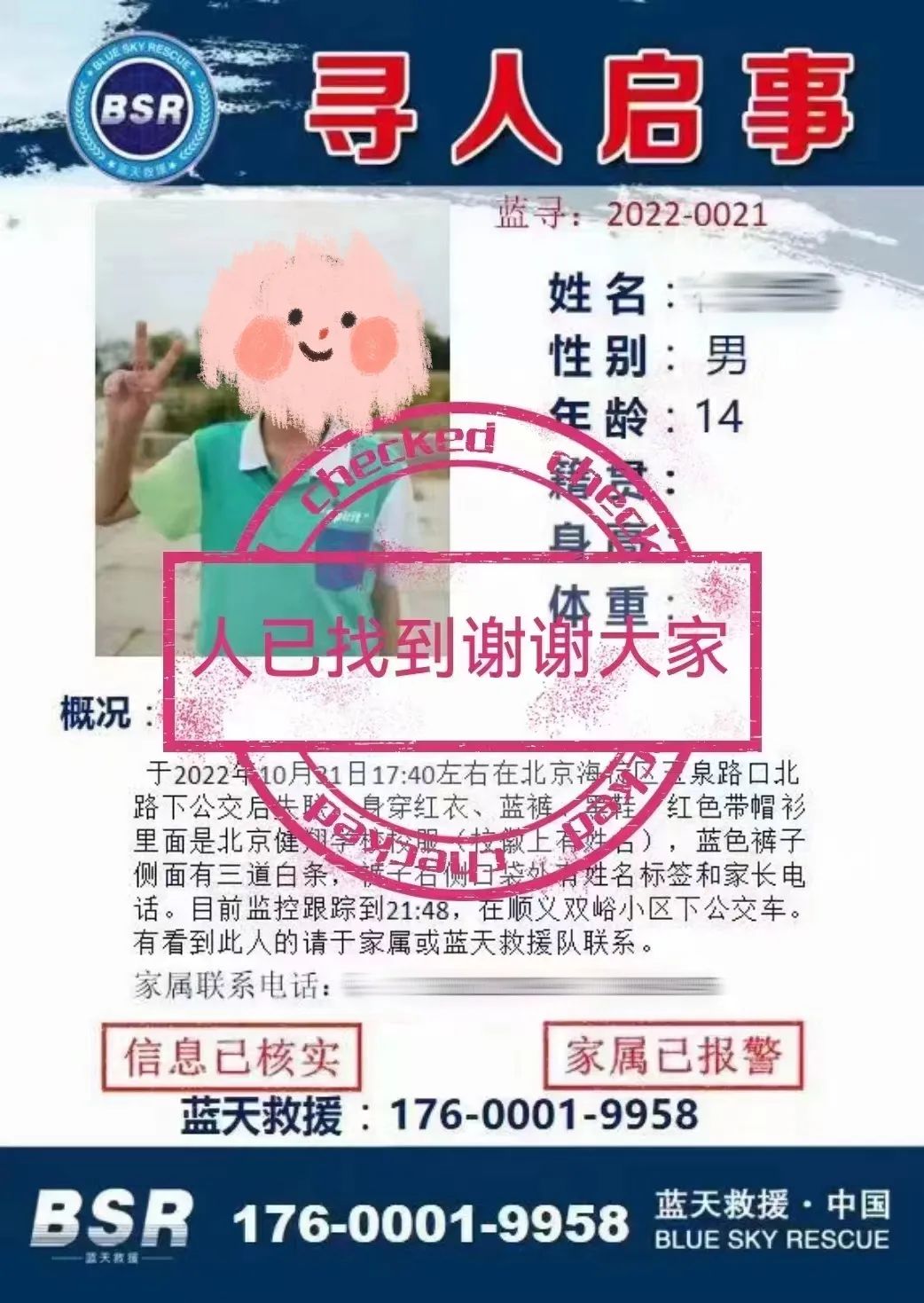

10月31日万圣节当晚,北京一个14岁孤独症男孩在玉泉路走失,父母彻夜未眠,孩子的亲人以及几百名好心人在数百个社群中发布孩子的搜寻信息,最终在失联了18小时候后,父母接到离孩子失联地点不到4公里的派出所打来的电话,孩子找到了。

美国失踪儿童研究中心(NCMEC)公布:2007年-2016年,共有952名孤独症儿童向他们报告了失踪。失踪最常发生的场所是家庭(65%),仅有8%的孩子是在学校或是上学的路上失踪。

社会保障体系的失灵,让那些无学可上的孤独症孩子家长常年处在24小时待命的生活状态,而这样日日处在紧张、焦虑和无助的家庭中国有超过1400万个。

《海洋天堂》剧照

在电影《海洋天堂》中,零片酬的李连杰饰演孤独症者的父亲,查出肝癌晚期,为教会已21岁但无法独自生活的孩子(文章饰)坐公交而绞尽脑汁。

然而,医学界普遍认为,孤独症终身无法治愈,如世界卫生组织所言:“泛孤独症障碍始于儿童期,并持续至青春期和成年。”

浩浩妈妈记得孩子是4岁确诊。“那会正好我和朋友约着去吃饭,就魂不守舍地去了。在电梯里,浩浩突然发脾气一定要去商场的三楼,我只好让朋友先上去,自己留下在电梯前与孩子纠缠。我看着大发脾气的孩子,想着他未来怎么办啊,有股抱着他从商场跳下去一起死的冲动。”

发达国家的Group Home

通常情况下,不超过六名居民,并且每天 24 小时至少有一名训练有素的护理人员

适用于有复杂健康需求的人。

梦魇从被学校拒收开始

带孩子一起离开世界,有过这念头的孤独症儿童父母不在少数。世界各国的相关研究都指出,养育孤独症孩子,家长不仅需付出莫大心力、财力,还要承受社会污名、歧视和心理压力,亟需社会福利体系的支撑。例如在港、台,成熟的社工体系直接服务于这些家庭,提供专业的建议并链接相关机构;在美国、英国,都有由父母发起的全国性孤独症组织,为该孤独症社群争取权益。

在中国大陆,学者王向贤和李晶晶在论文中指出,国家和社会目前提供的支持极其有限,使照顾孤独症孩子的责任私有化为家庭责任,令孤独症孩子父母“终生都需要面对孤独症带来的巨大经济和精神压力”。

更重要的是,普通孩子一出生,就有社会规划好的轨道向他敞开——幼儿园、义务教育、中考高考、就业、结婚生子,但孤独症家庭很快就会发现,这条人生轨道早早向他们的孩子关上了。

转轨警报常由幼儿园老师拉响。14岁的悦悦是身材纤长、斯文白净的男孩,喜欢模仿孙悟空耍金箍棒,边耍边问观众“我厉不厉害?”虽然现在他喜欢腻在妈妈身边,但婴孩时他不爱和父母眼神接触或被抚触身体,18月大才叫爸妈,睡眠、肠胃也诸多问题。妈妈只觉得,“这孩子特别难带”。

然而,悦悦3岁去幼儿园面试,当场“爆掉了”。“那天很晒,又排了很久队,进去前他就已经情绪不好。教室里有四五张桌子,要去每张桌子完成一些题目,一开始还好,后面悦悦他做不出,就爆掉了,也不做题也不走,坐在地上死命哭。面试的老师当场就说,你家孩子有点特殊,要带去医院看看。他们见的孩子多,眼睛跟镭射一样。我当时只想拉着悦悦赶紧逃离那个地方。”

医生诊断悦悦为“中重度孤独症”,,“难带的”孩子变成了“患病的”孩子。

在普通孩子开始上学时,悦悦开始在诸多不同机构游学。稍晚,小袁以影子老师身份加入悦悦治疗团队。影子老师是孤独症孩子的“影子”,进入其生活、陪伴上学,观察记录其举动,时刻做康复训练。

未被证实有效的方法泛滥成灾

A机构上感统课,B医院负责调理,C机构擅长言语康复,D是港台成熟训练机构分支,E机构有具国外资质康复师……这几乎是每个孩子的共同历程。每套方法都宣称自己疗效卓著,每间机构都自夸师资过硬,焦虑的父母明白,这是个鱼龙混杂、急功近利的市场,自己也无法确定孩子的进步到底是哪个方法、机构、老师带来,或纯粹因年龄自然增长。

这么多训练背后,是想孩子上普校的心愿。孤独症家庭的世界里,学校分两种:普通的和特殊的。

同样经幼儿园老师建议后带孩子确诊孤独症的笑笑爸爸,就想法设法让孩子进了普校。据中国《残疾人保障法》,“普通小学、初级中等学校,必须招收能适应其学习生活的残疾儿童、少年入学。”

但这不能保证孩子不会受歧视和排斥。

“班主任人很好,但也有心无力,只能很谨慎地关心笑笑。”笑笑学习跟不上,也不太守纪律,爸爸只能每天中午接孩子回家,下午另聘家教重教一遍当天知识。升二年级,笑笑办了随班就读——政策本意让特殊孩子与普通孩子一起学习生活、融入社会,但也意味着,笑笑此后不是班里一员,只是随同者。“不要影响老师的考评嘛。”爸爸解释。

“这不是融合教育,根本是隔离教育。”孩子同样在普校随班就读的小志妈妈颇有微词,“讲台边上的座位是优等生的VIP座,我们的孩子只能坐在垃圾桶边上。”因为工作,她曾带孩子在美生活两年,亲历IEP(individualized education program,个体化教育计划):上午由特教老师陪入普通课堂上课,下午针对性教育,每三个月调整一次教育目标和方案。

回到上海,随班就读的孤独症学生十有八九被安排独坐最后一排,成为班上透明人,一旦破坏纪律就要在办公室待到放学。严格纪律和家长施加压力,常让孩子情绪“爆掉”,而令父母更焦虑。为打破恶性循环,笑笑爸爸最终决定让孩子转入特殊学校。

特教学校为孤独症孩子特制的课程表

转校那天,特校老师说,“总算又来了个会讲话的”。特校有各种孩子,唐氏综合征、孤独症、脑瘫、智力发展迟缓,除了都是普校不愿收,似乎没有共性。家长常拿“唐宝宝”和自己孩子对比,前者面容特殊、性格温和、智能落后,与孤独症每个维度都相反。

“老师喜欢唐氏,因为他们乖,脾气好,听指令。”笑笑爸爸说。笑笑或许是智力发展较好的,但肯定不是最讨老师喜欢的。不论普校、特校,一样注重集体意识、讲纪律,而孤独症核心障碍恰是不爱社会交往。

更糟的是,笑笑很快学不到适合他水平的知识和技能了。

悦悦转入辅读学校,情绪有缓解,但很快也每周只去一天半载,因为学不到东西。“孤独症孩子,和普校、特校里的其他孩子都不一样,怎么能用一样的方法教育呢?”是家长们共同头疼的问题。

关于孤独症我们的弯路还要走多久

在孩子很小的时候,机构大肆渲染语言训练和认识训练,从而忽视了建立孩子生活自理和社会规则的机会。

但是在全世界,孤独症孩子的问题行为是他们融入社会的最大硬伤,包括抚摸他人裤腿、闻人头发、拥抱亲吻别人。在不少机构或者是家里,大家几乎都对此一笑了之,尽力包容,“他不懂”“他控制不住自己”是常见说法。大家认定,孩子有自闭症,不是故意的,就无需负责,但这也意味着,他们被当作不对等他者。

走出温室后,他们就遭遇了反弹。14岁酷爱坐公交的文文身高已经迫近1米78,每天辛苦学习后最大的奖励就是跟着爸爸一起出门坐公交。一次在爸爸的陪伴下,文文冲上公交找到座位,可能是由于太放松了,一下就躺在邻座的女孩的腿上,孩子被当成流氓当场被按在了地上。年过40的文文爸爸留着泪道着歉才把孩子从公交车上“救”了下来。

公益倡导可以帮助公众提高对孤独症的正确认识

公共场所很考验家长,拥挤的公共交通尤甚。有家长会选择主动出柜,让旁人听到孩子没有逻辑的语言:知道孩子不正常,就原谅了他的行为。但这非次次有效,一位妈妈送男孩去游泳,担心孩子独自去更衣室有问题,向管理员提前告知,结果泳馆把孩子拒之门外,理由是担不起孩子安全的重责。“没有平等的消费权,我怎么会再主动告诉别人孩子是自闭症呢?”

更多家长选择尽量躲在家,出门必自驾,把家封闭起来。可完全私有化的照顾责任常把家庭压垮:2018年广州一孕妇带着7岁自闭症儿子烧炭自杀;2019年杭州,一6岁自闭症儿被遗弃,身上带着妈妈的纸条“压力实在太大了,感觉人生看不到任何希望”。

哪怕把孩子拉扯成年,随九年义务教育结束,大龄自闭症者无处可去,家长的选择不多:“留在家里当宠物养,希望自己活过他”;花笔钱送进可托老送终的机构。

靠谁不如靠自己

与那些发达国家相比,我们的家长远远不到能够把孩子教给社会的程度,为此,家长很可能需要为了自己的孩子,为了自己的老年生活,再去学习一门新的专业“孤独症孩子的疗愈”。

1989年秋天,杨弢被诊断为典型孤独症,他的母亲,星星雨创办人田惠萍始终都有一个目标:“让星星的孩子知道,地球也是一个他们可以适应的社会。”

为了能让杨弢自己坐公交上下学,田惠萍顶着旁人异样的眼光带着杨弢练习坐公交,她用两年的时间教会孩子认识公交站牌,三年的时间教会孩子上车该站到哪里不影响别人,用五年的时间教会他听公交车报站名。

经过漫长的练习,杨弢完全可以做到独立上下学,虽然他是一个从不主动说话的重度孤独症人士。

孤独症孩子的家长培训

首先让家长懂得接纳自己的孩子

“星星雨”创办人田惠萍老师曾说过:随着自闭症孩子的成长,他的需求会越来越多、越来越丰富,那他所需要的支持也会越来越多,家长要承担的费用也越高。但是很多家长把精力和金钱都花在了所谓的“黄金”干预期,以致孩子到了青春期或成人阶段时,不仅无法满足孩子的需求,家长也觉得非常的疲惫。

因此,要意识到孩子的每个成长阶段都是需要支持的,家长要在生活中去发现孩子的问题并且解决问题,不要过份依赖培训机构,没有哪个机构可以照顾你的孩子一辈子。

请大家持续关注星星雨微信公众号!

原文链接(请复制到浏览器打开):https://www.wainao.me/wainao-reads/autism-04022021